「始める始める詐欺」な状態だけど今度こそ本当に始まりそう 今週の進捗 #31

今週の頭にプロダクトの開発計画が固まりました。ユーザーのトラクションを得られたあとに作るものが明確になりました。

それから、もっと安いPMFが可能だとわかりました。プロダクトが市場で可能性があるかどうかの検証には、特にエンジニアをチームに含まなくてもできるのではないか、ということです。確かに検証するだけなら、簡易なプロダクトを作って、コンテンツを作り続けるという形だけで、可能です。

僕はある程度自信があるから最初から作ってしまうのがいいと思っていました。作ってしまえば、色々な交渉力も持てるはずだったからです。これは今でも一つの正解ではあるはずです。

ただ、一年程度ソフトウェアエンジニアリングの学習を続けて来たので、それを使いたいよね、というのが、意思決定に一定のバイアスを与えていたのもあります。作ろうと思えば作れるので、保留するのも悪くないオプションです。

ということで、経済ビジネス系の記事を書いたり編集したりする人で3,4人程度のチームを組成することに週の半ばから方針転換しました。これに伴い、事業計画を書き直すことになりました。どれだけ安価にPMFを達成し検証するかを念頭にゲームプランも書き換えました。末尾にジャーナリスト・編集者の募集要項をつけたので、どうぞご査収ください。ご連絡お待ちしています。

「始める始める」詐欺な状態なんですが、今度こそ、人が集まれば始まりそう。ぜひご連絡お待ちしています。

一週間でサイト3つ作るの巻

で、方針転換したので、一度作ったらほったらかしにできる形の「マガジンWebsite」を仕上げることにしました。実は4月に旧ウェブサイトにバグが出て、忙しいので放置していました。それでまずそれのデバッグから始めて、第一形態が復活しました。で、もっと手のかからない手段にしたいなといこうとで、第二形態にいたりました。この際、もっと手のかからないものにして、さらにデザインが最低限の要件を満たし、なおかつメディアのポジションを明確に示している第三形態に至りました。フリーザみたいな感じです。

第一形態

https://axion-project.web.app/

第二形態

https://zen-swirles-0a5547.netlify.com/

運動

1000メートル泳いだ。60キロ歩いた。Tarzanのストレッチ特集が相当良かった。

axion はジャーナリスト・編集者を募集しています

「経済ニュースのネットフリックス」を目指す axion はジャーナリスト、編集者を募集しています。 axion の事業計画等はすでに固まっており、メンバーが集まり次第事業拡大を仕掛けていこうという段階です。

食事、お茶などしたい人はぜひTwitterのTwitter (@taxiyoshida) か Facebook (https://www.facebook.com/taxi.yoshida)、あるいはメール yoshi@axion.zone まで。もともと新聞記者だったので雑談慣れしています。給与は業界上位と同等、福利厚生・カルチャーは”Work Rules"に準拠します。初期メンバーには議決権が制限された Common Stock(生株)を配ります。ご連絡をお待ちしております。

何をするか

- ビジネス系コンテンツ制作

- 企業取材等による記事執筆や編集業務

好ましい経験

- 出版社、新聞社、デジタルメディアなどでコンテンツ制作の経験

- 経済、テクノロジー分野における取材・編集経験

- アナリティクスツールを利用した簡易な分析経験

ベネフィット

- 給与は年俸制、年俸の12分の1を毎月支給

- スキル・経験・能力に応じて給与を決定。メディア業界の水準に従う

- 株式、あるいはストックオプション(新株予約権)

休日・休暇

- 完全週休2日制(土日)

- 祝日・有給休暇(入社時10日付与)、夏季・年末年始休暇、慶弔休暇

福利厚生

- 各種社会保険完備

- 自由な勤務体系:12時〜16時をコアタイムとするフレックスタイムを導入しています。

- 一番パフォーマンスのあがる環境:希望のPC、周辺機器等を予算のなかで選んでもらいます。

プロダクト開発計画が担保できる勝率 今週の進捗 #30

先週、人と話しまして、プロダクト開発計画を問われました。プロダクト開発計画には二つの観点があると思います。①ユーザーにどのような体験を提供するのか(プロダクトマネジメント)②どうやってそれを実現するのか(エンジニアリング)―です。つまり①を設定し②を後から考えるのが普通ですが、②のエンジニアリング能力に制約がある場合、それは①の制約になります。あるいは、逆から考えてみれば、①を小さくまとめれば、②に必要なコストは小さくなります。

さて、プロダクトが市場に受け入れられることを立証できている状態であるPMF(プロダクトマーケットフィット)を達成することが私の直近の課題ですが、これを達成するのにどれくらいのコストを見込むべきなのか、はとても難しい問いではないでしょうか。

スプレッドシートを眺める財務屋としては、少ないコストでそれを達成できるのに越したことはないですが、投入するコストを落とせば、PMF勝率(いま私が作った造語)は下がると想定できます。ここが考えものです。小さく抑えたファイナンスでPMFを達成できない場合、スタートアップはブリッジファイナンスを必要とするので、創業者が資金調達に手を取られている時間を含め、調達コストはむしろ高くつく可能性があります。

このとき、PMFの要件を厳格に絞り込み、①と②のスコープも絞りこむことで、PMFコスト効率性(いま私が作った造語)が向上するのではないかと思っています。またPMFには幅があることにも留意しないといけません。”安いPMF”から”リッチなPMF”までの幅を前もって想定していると心強いのではないかと思います。これらを包含したプロダクト開発の計画を、来週は仕上げようと思います。

もちろん「何をもってPMFとするか」はとても曖昧です。市場はダイナミックで予測不能でもあります。それからここには書かない他の変数もたくさんあります。だから、最初の想定は想定に過ぎないのですが、それでもとてもありがちな「死のシナリオ」を避けることができると僕は信じています。

運動

1000メートル泳ぎ、70キロ歩いた。もっと泳がなくては…

今週の一冊

今週はゲーミングをプロダクトマネジメントに行かせないか検討していました。特にこの本はとても役に立ちました。

ゲーマーズブレイン -UXと神経科学におけるゲームデザインの原則-

- 作者: セリア・ホデント,加藤諒

- 出版社/メーカー: ボーンデジタル

- 発売日: 2019/03/30

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

あえてモデル化してみよう 今週の進捗 #29

The Model

HR、営業、マーケティング、リレーション等などをやるときに、定式化した手段があって、その改善を繰り返すというやり方になるといいなと考えています。生産管理においてトヨタ生産方式(TPS)はとても有名です。最近はHRや営業に似たことをしているのですが、得てして労働集約的な仕事になりがちで、これをこのままやり続けるのならば、会社は大きくなっていきません。裏を返すと、現状は労働集約的なアプローチが主な領域で、より生産性の高い手段を確立すれば、競争力の源泉のひとつになります。

ということで『The Model』を読みました。営業の工程を分業化して、そのひとつひとつにその効果を評価するためのメトリクスを設定し、改善を繰り返していく、というやり方には感心しました。アタリマエのことではありますが、慣れない分野だとどう合理化するのかぱっと思いつきません。

それから『インサイドセールス 究極の営業術 最小の労力で、ズバ抜けて成果を出す営業組織に変わる』も読みました。とても面白いです。

課題は自分一人でやり続ける限りは、分業やプロセスの改善によるスループットの改善にも限界があることです。来週以降もこのプロセスを改善していくことが必要になりますが、優先順位をつけて物事を実行していきたいです。

プロダクト開発計画

同時にプロダクトについてより具体的で詳細なロードマップを持たなければいけないことも悟りました。最終的にはアジャイルで進めるにしても、いまは外部の人を説得する必要があるので、ストーリーが必要です。それにアジャイルといえでもゴール地点は設定するものです。

どのようなプロダクトがどのようなユーザーに刺さるのか。何をもってPMFというのか。PMFのグラデーションはどう深まるのか。これは一度考えてあることなので、思い出して、再度ブラッシュアップしてみよう。

運動

2000メートル泳ぎ、60キロ歩いた。

インサイドセールス 究極の営業術 最小の労力で、ズバ抜けて成果を出す営業組織に変わる

- 作者: 水嶋玲以仁

- 出版社/メーカー: ダイヤモンド社

- 発売日: 2018/12/06

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログを見る

参画者を探しています 今週の進捗 #28

「経済ニュースのNetflix」を作る axion プロジェクトですが、いま最も参画者を探しているタイミングになりました。

GW前に①メンバーを拡大しながら②投資家と話しながら③プロジェクトを進めていく、という動きをしていたのですが、GW中にしっかり考えてみると、ゲームの理解を深めることとかなり綿密な計画(結局は想定外のことになる)が必要なことが分かりました。それはここに書いてあります。

で、それを踏まえて事業計画、資本政策等を描きなおしてみました、先週。これを完成させるためにGWからいまま3週間程度、①と③をかなり疎かにしました。人間何か1つに集中しないと”スケールメリット”的なものを享受できないものです。

でも、ゲームプランの策定は、金曜日に終わりました。完全に事業変更をしない限りは、ある程度ベースラインとして機能します。

他方、ゲームプランは必要なパーティーを明確にしました。なので余り手が伸びなかった①のパーティー形成に振り切っていこうと思います。③を同時にやると脳みそがついてこないですね。③は以下の状態で留め置いておきましょう。

アプリMVP

https://sketch.cloud/s/YMwLe/eP09Om/play

WebMVP

エンジニアとジャーナリストが必要です。エンジニアの要件はこちら。

今週やったこと

- 事業計画を完成させた

来週やること

- 再び人に会っていく

雑感

就活の煩雑さが問題になっているようですが、マッチング理論で解決できるのでは、という意見を聞いてなるほど、という感じです。研修医と配属病院のマッチングなどが有名な例ですが、就活も何らかの解決策が存在するかもしれません。スタートアップのチーム形成などでもマッチング理論をうまく使えないものかと思ってしまいます。現状は足だけで稼ぐことになっていますが。

運動

1000メートル泳ぎ、70キロ歩いた。

水泳距離は先週から増えていないので、今日も泳ぐことにします。昨日、水泳とジョギングの両方をやろうとしたら水泳の時点でバテました。

自家製スタートアッププレイブックが完成間近 今週の進捗 #27

また一週間更新をサボってしまいました。これを更新していないと自分の現在地をうまく把握できなくなる気がしていますから、来週からはしっかりやりたいですね。

GW中は資本政策について再考をしたところ、会社の目標をしっかりと定義しないとまずいということになり、「新規株式公開かあるいはM&Aか」ということを考えてみました。僕はスタートアップの進む先には真っ白なキャンパスが広がっていると思っていましたが、それは誤りで、実際にはゲームはいくつかの類例に収束していると推定するようになりました。

IPOを目指さないことには自分の実現したいことに手が届きません。十分な規模のあるIPOに到達するための通路は日本ではある程度絞られています。そこから逆算すると、いま自分のやるべきことが明確になってきました。

IPOを前提とする調達計画を作らないといけません。シリーズAまでの粗いシミュレーションも出来ていると思います。日本政策金融公庫の無担保無保証のローン(新創業融資と資本性ローン) とシード/エンジェル投資家からのエクイティを組み合わせることで、希釈化を低く抑えて、後々のラウンドでアジアに羽ばたくための潤沢な被投資余力を持つことができるはずです。

昨日はCoral capital @coral_capital Yohei Sawayamaさん@yohei_sawayama のシードファイナンス勉強会に参加しました。非常に内容が濃く、たくさんの質問が寄せられるとても有意義な会でした。”CSR”として開催されているとのことで今回学んだことを今後の事業に活かしたいと思います。#CoralSchool

— Yoshi 吉田拓史 (@taxiyoshida) 2019年5月8日

この勉強会はとても有意義でした。専門家に実務に基づいた説明をしてもらい、書籍やブログで学んだことに芯が入りました。自分なりの日本のスタートアッププレイブックが完成しつつあります。

開発の面ではプロダクトマネジャーの役割について考えてみました。日本でもPMの役割自体が成熟していないようなので、こういうときは自分の頭で考えてみることが大事です。最初のうちは自分でPMをやります。その素養はあるはずです。だけど僕は会社をスケールさせたいのですから、途中からはCSや経済学(特にマーケットデザイン)のバックグラウンドがあるPMに登場してもらいたい。

来週やること

*超小規模なファミリーラウンドのための第三者割当増資を理解し、それを安価に実現する(契約書ツールから買ってくればいいのかしら)

*増えた資本金を基に政策金融公庫の新創業融資制度に申し込む

*事業計画を仕上げる(何度推敲しているかわかりません。もう一度スクラッチから。今回は解像度が上がっているのでカンペキなはず)

運動

ここに泳いだ距離を書かなくなってから、水泳の回数が減っているので復活。

今週は1000メートル泳ぎ、70㌔歩いた。水泳少ない。増やそう。花粉が飛んでいないのでマラソンも復活させるかも。

追記

第三者割当増資、意外に手続きがたくさんある印象です。ミスると増資が無効になるようなので、弁護士のレビューを入れた方が良いかもしれません。

倒産法の関連の書籍も読んでおきたいです。最悪の状況を知っておいてからゲームを開始したほうがいいに決まっています。

あと、先月引っ越したのですが、敷金と日割家賃の返却分が返却されていないので、ちょっと文句を言わないといけません。これはあまりにも人をナメすぎです。

プロダクトマネジャーあるいはプロダクトマネジメントをめぐる考察

Via google news room

TL;DR

最初のうちは自分でPMをやる。だけど長期的にはCSや経済学(特にマーケットデザイン)のバックグラウンドがあるPMを育てたい。

※今回はかなりごった煮のままなので、まとまったものを期待する人はここで読むのをヤメてください。メモの意味を込めてブログを書いています。間違っていてもご愛嬌😉

僕はサブスクリプションモデルのメディアスタートアップを始めるとして最初期に6人のチームを持つと想定します。で、そのうちの2人がエンジニアを想定しています。創業者の僕は創業してから独学でコンピュータサイエンスを甘噛して、それからプログラミングを学習してMVPを作りましたが、長期的に開発を続けていくには都度都度学習しながらになってしまいます。しかも、開発と同時にコンテンツの両輪で進んでいくビジネスなので、開発自体から手を引き、プロダクトマネジャー(Pdn Manager)を自分がやるという形でアーリーステージを切り抜けようと思いました(他にも課題があるので、これでもまずい気はしますが…)。

必要な開発陣はこのとおりです。ぜひどんどん私にDM等してください。

https://taxiyoshida.github.io/jobs/

しかしいろいろ忙しくてPMに関する結論を保留したままになってしまいました。とても気持ちが悪いです。

ということで、GWでもあることだし、今日も図書館でいろいろ読んでみて、それからこれまでの読書、経験、インタビュー等の成果などもミックスしてPMについて一定の結論を得ることにしました。

『世界で闘うプロダクトマネジャーになるための本 トップIT企業のPMとして就職する方法』。この本は本当に素晴らしいと思いますし、翻訳してくれた方にも感謝したいです。

PMとエンジニアの人数比にも、大きな幅があります。Microsoftにはおおぜいいて、チームによっては1:3ほどの高い比率です。その他の企業では1:10が一般的です。GoogleとTwitterは、エンジニアの人数に対してPMがとても少ないことで知られています。人数比は、PMがエンジニアの日々の仕事にどの程度密接に関わるか、PMが担当するプロダクトの規模はどの程度かということに大きな影響を与えます。

Amazonの「チームは2枚のピザで収まる数がいい」とする考え方は有名です。1つのチームが5人から8人くらいに収まるとすると、このなかに1人PMが入りうるでしょう。

Amazonでは、プロダクトマネジャーの役割にはMBA取得者が好まれます。技術的なバックグラウンドが必須とは考えられていません。新卒者をプロダクトマネジャーとして採用しない、数少ない企業のひとつです。ただし、新卒者をプログラムマネジャーまたはテクニカルマネジャーとして受け入れています。これはプロダクトデザインよりプロジェクトデザイン寄りの役割です。

Facebookは本書で紹介する企業の中では最も技術面を重視し、技術に明るいプロダクトマネジャーを求めています。起業家精神を持った「ハッカー」文化があることを重んじていて、買収などにより取得した企業の設立者だったPMが相当数います。Googleの元PMも少なくありません。新卒者は1チームにつき4ヵ月、計3チームをローテーションするものです。

この記事で触れた『サルたちの狂宴』の著者アントニオ・ガルシア・マルティネスも自身が起業したアドテクスタートアップからFacebook Exchange(FBX)のPMに転身しています。2010年台前半でFacebookの「ハック」文化の頂点のような時期です。FBは他社が成功したプロダクトの特徴を即座に模倣する力があります。FBは当時はゲーミングプラットフォームとしての成功を目指し、メッセージングアプリの隆盛にもFacebook Messagerで乗ることに成功し、Snapchatの機能はすべて、買収したInstagramに取り込み、Bytedanceの機能もまたすぐさま取り込んでしまいました。この速度感は起業家出身のPMが多数いる証左のような気がします。

こういう記述もありました。

FacebookのPMは独特です。

Facebookは技術力が高く起業家精神を持ったPMを求めます。Facebookではプロダクトマネジャーの誰もがコードを書くこと(少なくとも基本を学ぶこと)を期待されていて、6週間のFacebookブートキャンプを経験します。これはPMとエンジニアがツールについて学びバグを修正するプログラムです。これは、なんでも自分でやる企業文化にふさわしいものです。PMが自分の担当プロダクトの初期プロトタイプを自分でコーディングすることは、めずしくありません。

お、僕はこの要件は全然満たしていますね😊

Facebookは他社の従業員を雇用する目的でその会社を買収することがあり、これをacqui-hiring(訳注: 人材の獲得を狙って買収すること)と呼ばれています。人材の獲得を狙ってチームを買収する場合、Facebookは通常、10人未満、しかもその大半がエンジニアで構成される小規模なチームを狙います。その企業の設立者やCEOがプロダクトマネジャーとして迎え入れられることが、しばしばあります。

なるほど。確かにチームが10人未満の段階で、リスクがかなり高いゲームを戦っている最中に高額のバイアウトプランを提示され、さらに最高水準の給与で迎えられるのが決まるので、普通の創業者はオッケーするに違いありません。

Googleは、主にコンピュータサイエンス専攻の新卒者を積極的に採用しています。新卒者はまずアソシエイトプロダクトマネジャー(APM)プログラムからスタートします。これは2年間のローテーションプログラムです。MBAを持っているPMもいますが、Googleではむしろ修士号や博士号を重要視しています。

Googleは本当にコンピュータサイエンスの会社なのだなと思います。ただ、CEOのSundar PichaiはウォートンMBA、マッキンゼー、GoogleのPMというキャリアなので、ビジネスに強い人もPMとして活躍しているのでしょうか。

多くのプロダクトではPMは1人しかいません。複数のPMがいるプロダクトでは、通常は業務が明確に分割されて、各PMがひとつの範囲の全体を担当します。GoogleのPMとして日々の仕事では、エンジニアリングチームやデザイナーと最も密接に連携します。PM、エンジニア、デザイナーはホワイトボードに描きながらたくさんのアイディアを出します。そして、すぐにプロダクトを作ります。

Googleは、PMの分析のスキルをたいへん重視します。データ分析がPMの仕事の大きな部分を占めることがあるからです。検索と広告の部門では、PMは利用状況のログをしょっちゅう見て、新しいプロジェクトのアイディアを考え出します。Googleでは、チームが何かを作ると、ごく一部のユーザーに対して簡単にそれを試すことができます。データが入り始めると、PMはそのデータを分析して(またはデータアナリストと協力して)、その変更がカイゼンにつながっているかどうかを検討します。

なるほどGoogleは検索、広告において「即座にハックする」というFacebookとは全く異なる世界観で開発を進めていることがわかります。

で、マイクロソフトは異色で、他のビッグテックよりも多くのPMを抱えているそうです。そしてそのバックグラウンドはそこまでCSのものである必要がないみたいです。

Microsoftは、プログラムマネジャーとして新卒者も経験者も雇用しています。技術的なバックグラウンドはあるものが良いものの、コンピュータサイエンスに限定していません。それとは別に、Microsoftでは国際的な採用活動が成功していて、米国外からもPMをおおぜい雇用しています。

---

『スクラム 仕事が4倍速くなる“世界標準”のチーム戦術』にはトヨタ生産方式のオマージュが溢れています。トヨタ生産方式とは、トヨタ自動車工業(当時)の大野耐一氏や鈴村喜久雄氏らが生産ラインのムダを徹底的に排除するために確立した生産方式のことです。石油ショックに見舞われ安定成長期へと突入した日本で、高度成長期の、大量生産、大量販売を基本とするシステムはもはや完全に通用しなくなった。それに代わって、低成長でも利益の稼ぎ出せる新しいシステムの構築をするという文脈で生まれました。すぐれた生産システムであると同時に最小限の運転資金で、商品開発を行い、カイゼンを繰り返すことができるという経営面での旨味もあります。

ソフトウェア開発に広く浸透したスクラムには”プロダクトオーナー”という概念があります。スクラムの生みの親であるジェフ・サザーランドはプロダクトオーナーの存在で、製品開発プロセスが効率性を増すと主張しています。

ジェフは本書でプロダクトオーナーは「トヨタのチーフエンジニアのようなもの」であると説明しています。チーフエンジニアは、担当車種に関する企画(商品計画、製品企画、販売企画、利益計画など)、開発(工業意匠、設計、試作、評価など)、生産・販売(設備投資、生産管理、販売促進)の全般を主導し、その結果について、すべての責任を負う人なのです。

最初期のやり方

ということで、最初期の方針をこの通り。

私と2人程度のエンジニア陣でスクラム。

PMFまでに作る機能は、課金型ニュースサービスなのでそこまで複雑化しないため、この体制で問題はないはず。

PMの定義をどうするか

PMの定義自体が会社の文化と密接な関係が生まれるはずだ。さまざまなPMがいると思うし

- コンピュータサイエンスバックグラウンドのある人にPMになってもらう

- 経済学(特にマーケットデザイン)バックグラウンドの人にCS、ソフトウェア工学を学んでもらいPMになってもらう

- 起業家、あるいはサービス運営経験のある人にPMになってもらう

JOINする人、あるいは雑談したい人を募集

ここまで読んでくれた人、どうもありがとうございます。「経済ニュースのネットフリックス」を目指す axion はフロントエンドエンジニア、バックエンドエンジニア、編集者、ビジネス開発を募集しています。

エンジニアの要件はこちら。

雑談だけでもいいので、食事、お茶などしたい人はぜひTwitterのYoshi 吉田拓史 @taxiyoshida か yoshi@axion.zoneまで。もともと新聞記者だったので雑談慣れしています。給与は業界と同水準、福利厚生は”Work Rule"あるいはメルカリの先例に準拠します。初期メンバーにはできる限り議決権が制限された Common Stock(生株)を配る方針です。

世界で闘うプロダクトマネジャーになるための本 ~トップIT企業のPMとして就職する方法~

- 作者: Gayle Laakmann McDowell,Jackie Bavaro,小林啓倫,小山香織

- 出版社/メーカー: マイナビ

- 発売日: 2014/08/22

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログ (1件) を見る

”IPO or M&A ?” の問に答えるために読んだ6冊

"Aprovação do MROSC na Câmara dos Deputados"by Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil . is licensed under CC BY 2.0

会社をやるにつけ、うまく行けば上場、万が一のときには事業売却するというシナリオを描いていた。僕がしていることは、大きなテクノロジー企業の「将来の一製品」になりそうなものを開発し売却するというプロジェクトではない。新しいものを作り、社会の中でそれに価値を宿らせることだからその価値を本物にすることだけを考えていた。

でも、お金を集めるためのお話をするときには「IPO or M&A ?」と聞かれるが常だった。最初期にどちらに目標を定めるかによってかなりルールブックが異なるようなのである。なるほど、”なんらかの状況”があるのだなと僕は理解し始めた。

さてこの状況に直面した僕は、二つの方針を持った。一つはこのブログでも書いたように「できるだけ早く事業スコープをアジアに広げる」ということだ。「スーパーファミコンだと思って買ったゲーム機がメガドライブだったけども意地でもスーパーファミコンを買うぞ任天堂!」という考え方だ。これは僕の人生のプレースタイルを物語る手口であり気に入っている。

ということで、GWでもあるし急がばまわれ。図書館に行き関連書籍を漁ってみた。

IPOをやさしく解説! 上場準備ガイドブック(第3版)

これは流石にやさしすぎた。第3章の事業計画に関する内容については、三版重ねている古い本というのもあるが、この事業計画が現実世界でワークすることは全く考えがたいぞ、という感想を持った。だけど第4章、資本政策についてはやはり専門家だなという印象だった。経営者が決めるべき事項としてこんなことがある。

なかでも、3. インセンティブプランについては明確な方針が必要だ。IPOにはそれまで潜在的だったSO等のインセンティブを本当のことにするという意義もある。僕の戦略はシード期は生株(common stock)をインセンティブとし、Series A以降の参画者にはSOを活用する。SOに関する方針はシリーズAを行う前に確定しているのが好ましい、という感じだ。

最近は信託型SOが流行しているようだが、僕はインセンティブを後出しジャンケンできる仕組みは関心しないので、仮に信託型SOを使うときは最初に付与する株数を確定させたい。行使価格を信託時のままにしておけることと役職員の税制上の利点が好ましい。ただし、これを生成するためのコンサルティングフィーが高いのが課題である。

信託型SOの利点を生株と組合で表現する手段を磯崎哲也さんが指摘している。まだ実例がなく”枯れていない”手法だがシンプルで好ましい印象を僕は持っている。

僕の会社は早期のアジアへの進出とアジア人の雇用を見据えているので、SOのクロスボーダー対応が必要になるはずだ。SOをもらい日米で二重課税の状態になった人の話を聞いたことがある。

4. 創業者利益。創業者利益とは、その大部分は絵に描いた餅である。キャッシュではなく、株価×株数のバーチャルな資産である。上場時に創業者は持ち分の5−10%程度株を売れるみたいだけど、僕はそうするつもりはない。

キャッシュリッチになりたければ、事業売却を見越したスタートアップ運営を選んだ方がいい。僕は自由になれる程度にはお金がほしいけど、そこまで金だけがほしいわけでもなくて、それを満たそうとすれば、いままでたくさんの選択肢があり、いまでもいくつかの選択肢がある。だが実際にはそれを選んでいないのだ。あまりワクワクしないからだ。

僕には目標があり、目標を実現する手段として、いままで嫌いだった資本主義を活用することが効果的だとわかったからそうしているわけである。

https://axion.zone/our-vision-japanese/

この1冊ですべてがわかる 経営者のためのIPOバイブル

IPOを目指す企業の成長戦略-株式上場で飛躍する企業のためのハンドブック

- 作者: 松本大

- 出版社/メーカー: 自由国民社

- 発売日: 2009/04/02

- メディア: 単行本

- クリック: 15回

- この商品を含むブログ (4件) を見る

この2冊がかなりためになった。詳細に記述された実務的な書籍であり、経営者が知るべき最大限の範囲をカバーしてくれている。よりIPOを意識するタイミングの際に前もう一度深く読み直そうと思った。

松本大さんの書籍では、精神論的な部分も書かれていた。松本さんはIPOの主幹事などで上場をビジネスにしているが、同時にマネックスを上場するという経営者側の立場に立ったことがあるので、響くものがある。

IPO実現へのあくなき意欲

成せば為るや、意思なきところに道はなし、という諺がありますが、IPOをやり遂げるのだという強い意欲は、最も重要な前提条件と思われます。筆者はこれまで技術的プロセスを中心に述べてきましたが、最後はいわゆる気合であり精神論も重要性を帯びることをまったく否定しません。実際、上場への過程はうまくいかず期待通りに’進まないことの連続であり、かつ長期にわたることも手伝って、もうだめかという暗い気持ちになることは多々あります。

IPOまでの役職員株

IPO以前の役職員に生株を付与した場合、議決権を吉田に委任する株主間契約を結ぼうと考えている。

上場後も、20~30%を保有していれば、実質的に会社支配を行うことも可能であり、もっと少ない比率で事実上の支配株主となっている場合もある。つまりIPOの前段階で、役職員20~30%の状態を作るべきであり、欲を言えば、特別決議を拒否できる33.3%以上を保有しているのが好ましいだろうか。

やり方はいろいろある。創業メンバーの株式が希薄化しても創業メンバーの会社支配権を守る手段は存在する。

提携先企業に無議決権株式の優先配当株式を発行したり、創業メンバーだけに過半数の取締役を選任することが可能な種類株式を発行することで、創業メンバーの会社支配権を守ることが考えられます

議決権の異なる種類株(議決権種類株式 = Dual class structure)の採用は、将来の投資家と話し合うべきものだろう。Googleの例が有名だが、他方Snapchatのような極端な例もある。シード期にはこれを考えるのは早すぎるが、Series Aまでには一定の結論を持っていていいと考えられる。 テクノロジー業界というのは波乱万丈であるわけで多分敵対的買収を避けるためにもIPO以前には深い議論が必要になるのは間違いがない。

コスト & スモールIPO

お次はIPOのコストを考えてみた。上場コストと上場維持コストがかかる。維持コストはどんなに少なく見積もっても年間1億円はくだらないと言われる。これに見合うメリットをIPOが提供していないといけない。時間についてはどうだろうか。証券会社と証券取引所の審査には上場を目標とする月の三期前から取りかかる必要がある。とても長い道のりだ。シード投資以前のいまからそこまで数年は絶対にかかるだろう。経営・業務管理体制の整備が求められるが、これは大企業病への一歩のような匂いもする。

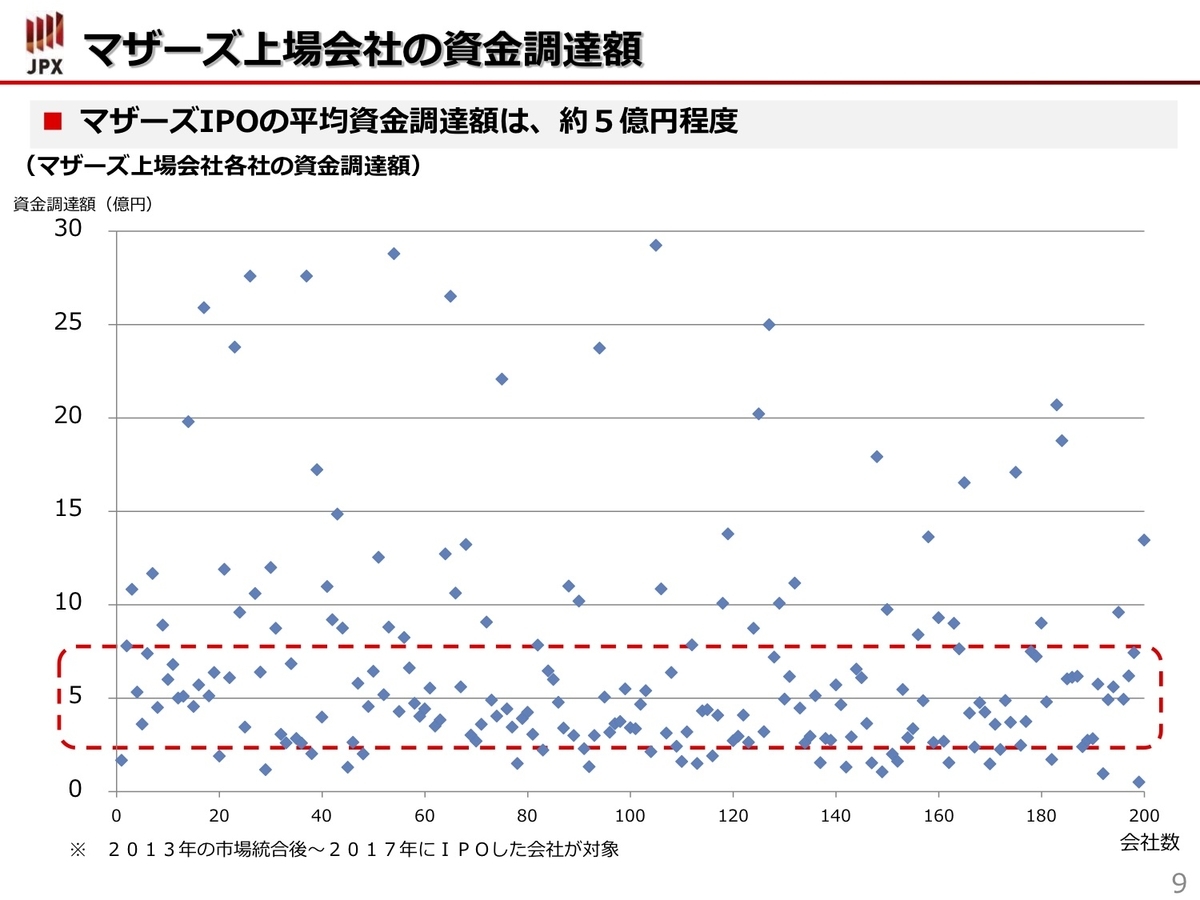

日本は時価総額が50億~100億円でも新規株式公開(IPO)ができる。いわゆるスモールIPOだ。だが上述したIPOのコストを勘案すると、十分な規模とビジネスを持って、少なくとも300億~500億円の規模のIPOにしたいだろう。

独立系VCがアーリーステージに力を注ぐようになっている。ミドル以降では、事業会社やCVCの存在感が増している。機関投資家のマネーが日本のVCにも注がれるようになり、スタートアップには日本国内での資金調達の選択肢が増えている。そのため、日本単体で考えたとしても、かつてのような早急なIPOを目指す必要はなくなりつつあるかもしれない。

国際的にはPEや機関投資家等の本来上場株を扱っていたプレイヤーが一部の大型スタートアップのレイターステージに参画するようになっている。Vision Fundのようなケタが違うプレイヤーすら現れている。

つまり、最高のシナリオは早急なIPOではなくPre-IPOを長期に続きながら企業価値を拡大していくことである。このロングタームのゲームを戦うことを予期するのならアーリーステージの希釈化にはかなり慎重になる必要がある。自分としてはYコンビネータが定義する25%以下の希釈化で切り抜けたい。

上場後に訪れる第2の死の谷

レオス・キャピタルワークスの藤野 英人氏さんは「上場後に訪れる第2の死の谷」があると指摘している。

それは時価総額100億ないしは200億円以下の企業ですと、なかなかアナリストがカバーしてくれなかったりして、そこの時価総額帯が真空地帯になっているのです。

そのため、上場はしているけれど、資本調達がしにくいということがあります。

ここをどのように突破するかというのが非常に重要です。

そのためには、「第2の死の谷」を上手く抜けていった会社というのは、実はIRで(株価を)多少割高になりながらも、注目を集めることで上手に資本調達をして、生き延びたという会社が多いです。

おそらく上場ゴールの会社はこの谷を乗り越えないのだろう。もちろん上場してしまったほうが生き残りやすくなるケースもあるようなので、この谷を越えずともその会社としてはやるだけやったと評価できることもあるのだろう。ただ、この谷の存在を最初から知っているのならそうならないようにするのが正着なのは確かだ。ということでスタートアップにはIPO以降が重要になってくる。

Post IPO

Post-IPOスタートアップの状況についてはこの記事が詳しかった。

Signifiant Style 小林 賢治 ”Post-IPOスタートアップが直面するリスクマネー獲得の課題 —日本の株式市場のあり方に関する試案— Vol.3”

日本ではIPO時の公開価格が非常に低く抑えられる傾向があり、また売出しの規模も小さく留められる。同時に市場側の要因を加えるとこのような傾向があるようです。引用します。

売買回転率が高いことは、一見すると流動性が高いという意味にも思えますし、ポジティブにも見えます。一方で売買回転率は、一部の投資家が高頻度に売買を繰り返す状況でも数値が高くなります。マザーズの場合、創業者の持分が高く、市場に出回る株式の比率が低いにも関わらず、これだけ売買回転率が高いということからは、一部の投資家たちの間で少数の株式が高頻度に取引がされていることが推測されます。これがデイトレーダーなどの個人によるものなのかどうかは明言できませんが、少なくともマザーズが「突出して短期志向の投資家向け」の市場であることは間違いありません。

つまり、スモールIPO銘柄は、ビッグプレイヤーの目には止まらず、個人投資家、特にデイトレーダーの投資対象になってしまっている。

続編の以下の記事によると、ロングオンリー投資家を呼び込むためには「魅力のある発行体企業」であることが重要だけど、それだけではなくてオファリングサイズが必要だ、と小林賢治さんは指摘している。ロングオンリー投資家は1社に対して数十億円前半(数百億円の時価総額の会社の5%程度)の規模で投資する。その受け皿になるには、100億円以上のオファリングサイズが必要になる。同時に主幹事証券会社がロングオンリー投資家を呼び込むカスタマイズされたサービスを提供する気になるのが”100億円以上”からだとも小林さんは指摘している。

グローバルの超大手機関投資家も日本に触手を伸ばしている。ラクスル上場の9ヶ月前にフィデリティが5%超の大株主になっていて、Sansan社が、ティー・ロウ・プライスからの出資を受け入れている。

以上を踏まえると、改めて問うべきは、発行体企業であるスタートアップ経営者の努力が足りているのかという点です。自社の資本戦略を長期的に考え、上場後の新たな長期目線の株主を探し出し、既存株主からうまくバトンを渡すという努力を、発行体企業の経営者は真摯に取り組んでいるのでしょうか。

つまり、スタートアップのPost / Pre IPOの状況は変わりつつあり、それをレバレッジする強い意思があれば、その機会は十分にあると予想する。だから強い意思をもとうと僕は考えている。

長期的視点のリスクマネーがほしいなら、IPOを急がずに、シリーズを数珠つなぎにしていくべきだと思った。そのためには継続的な企業価値の拡大が必要だ。日本では企業価値について数理的なアプローチをする人が少ないせいか「このカイシャの売上はいくらだ。だからこれくらいだな」に収斂する傾向をなんとなく僕は感じている。日本の実務の現場ではビジネスの評価の仕方が、短期的な損益計算書(PL)に意識が集中してしまった形でなされているかもしれない。

で、Signifiant Style を運営するシニフィアンの朝倉祐介さんが出した『ファイナンス思考』がこの状況を詳細に説明している。よく考えると極めて当たり前のことなのだが、群衆が超短期思考な「PL脳」でスタックしているのが、日本の産業界の現状らしい。それは自分の経験とも合致する。

企業価値とは非常に南海ホークス(難解)なものである。ここは数理ファイナンス屋のプロの出番なんだと思いまっせ(お頼み申します)😉僕はこの本をざっと読んだだけで、もっと数理よりの書籍をぱらぱらめくってみたら難しすぎて笑ってしまった。

![企業価値評価 第6版[上]―――バリュエーションの理論と実践 企業価値評価 第6版[上]―――バリュエーションの理論と実践](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51QNWnk%2Bq3L._SL160_.jpg)

企業価値評価 第6版[上]―――バリュエーションの理論と実践

- 作者: マッキンゼー・アンド・カンパニー,ティム・コラー,マーク・フーカート,デイビッド・ウェッセルズ,マッキンゼー・コーポレート・ファイナンス・グループ

- 出版社/メーカー: ダイヤモンド社

- 発売日: 2016/08/26

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

あと、値付けで手っ取り早くて理論的裏付けがある有力な方法はオークションだ。僕はICOに注目しているけど、その理由のひとつはオークションの実践だからだ。オークションの難しいところは、古典的な取引方法と同様に胴元にも買い手にもイカサマをする余地がたくさんあることであり、ICOの短期的な失敗の理由の1つはそれであるのだが…。

感想

IPOを目指す会社の創業者になるということはある種の「生贄」になることを意味している気がした。IPOまで最短でも数年。長い期間そのプロジェクトとともに生きていくことが求められる。興味深いことに、サラリーマンを2社やってずっと自分の目標を実現することを考えてきた自分にとっては、この生贄になることはすでに織り込み済みの状況のように感じられる。また、僕のモチベーションの構造上南海ホークスな(難解な)ゲームが続かないと飽きてしまう(いい大学から大企業に就職する、年功序列、終身雇用はその典型)からピッタリ。

資本政策においては、企業価値をどう算定するかが非常に重要なのだが、ここはサイエンスとアートが混じり合うとても難解なものなので、GWということで掘り下げたい。あと、望ましい形で企業価値を上げながら資金調達した日本での例の検証をやろうと思った。7300字を超えたので今回はここで終わり。

株式会社が爆誕 今週の進捗 #26

via いらすとや

via いらすとや

ついに株式会社が爆誕しました。次は法人口座を爆誕させようとしています。事務仕事がいろいろあるのでそれをこなしながら、ゴールデンウィーク明けに進めることを明確にしようと思います。

まだシード/エンジェル投資を受けていませんが、シリーズAを見越して人に会っていきたいと思っています。じっくり物事を進めたおかげで次第に情報が揃いつつあり、意思決定の質を上げていくことに成功しています。しかし調子に乗ってはいけません。

日本のスタートアップ業界については、好ましく定式化され公開されたプロセスがあれば楽なのにな、と思います。しかしまだそれが十分ではないのだから、しっかり着実に進めていけばいいと思います。

常に退却という選択肢を持っておくこと。それから自分がしていることに夢中になりすぎないこと。悪いディールならカードを伏せてバーにいけばいい。砂漠から出て他の街にいけばいい。サンクコストは砂漠に埋めたままにすればいい。

生きている限り「強くてニューゲーム」がプレイできます。人生は長くなっています。僕はまだ人生の半分も生きていないのだから焦る必要はありません。

人間は感情的になっているときこそ致命的な悪手を打ちます。

感情は健康状態をキープすることである程度確保できます。ゴールデンウィークは体を鍛え、効果的に休ませながら、暑い夏に備えようと思います。もちろん事務仕事もします。プロジェクトに興味のあるWebエンジニア、記者、編集者、アナリスト、リサーチャーの方、ぜひご連絡くださいませ。お茶やランチでもしましょう☺

中盤のねじり合い 今週の進捗 #25

更新が三週間ぶりになってしまいました。こんなことがありました。

・(投資をめぐる交渉能力を維持するため)実家に引っ越し ・株式会社の登記申請 ・財務モデルの構築と検証

来週会社が爆誕するので、

・法人口座の開設プロセス

があります。これには金融機関が好む事業計画書の策定、ホムペ、名刺などを揃える必要があります。

3月には以下の3つを同時に進めていく戦略をすると言いました。

*将来的な資金調達の可能性を模索

*創業メンバーを確保する、あるいは将来的にチームの一員になる人を探すために人に会う

*プロダクトのカイゼン

https://taxi-yoshida.hatenablog.com/entry/2019/03/24/101413

これらはとてもうまくワークしています。しかし、ただ一つのアクションごとに新しく有用な情報にたくさん出会うのでその都度、深く考え込むようにしています。ここに引っ越しや法人登記申請などが加わりとても混乱してしまいました。

ゲームプランの策定には著しい進捗がありました。将棋みたいに一手進んだらそれまでの構想を捨てて次の構想を描いてみる、というふうです。

僕はゴールデンウィークが巨大な壁としてプロセスを遅くさせることにイライラしています。なぜこの人は物事をここまでゆっくり進めるのかと疑問に思う人もいるかもしれません。しかし、自分はいま不可逆性の決断を求められています。いまこの瞬間の決断がロケットが進んでいく方向を決めるのです。現時点ではロケットの発射時期を調整できます。僕はロケットをグローバルマクロに飛ばしたい。そのためなら遅くなっても構いません。

募集

ゴールデンウィークの間、僕には予定がありません。仕事をしています。プロジェクトに興味のある、ジャーナリスト、編集者、ウェブ開発者の方はぜひお茶、食事などしましょう

確率的な世界の中でどのような戦略とプレイヤースキルを持つべきかをめぐる考察 今週の進捗#24

Via いらすとや

Via いらすとや

予測財務諸表を作ろうと思っています。私がしようとしている事業の性質上綿密にこういうものを組み上げたほうがいいと指摘を受けました。予測財務諸表を作るには目標を達成するためにお金をどう使うかを明確に算定する必要があります。コンテンツ制作はコストがかさみますからそれで得られる効果をしっかりと予見できているとありがたいのです。

スタークラフトのようなリアルタイム戦略ゲームで、機械学習モデルが人間のチームを打ち負かす例があります。そこでは研究者はゲーミングの能力を戦略とプレイヤースキルに分けて考えています。

予測財務諸表を作ることはいわゆる戦略に類すると考えてみましょう。人間の世界では戦略は基本的にはあまり動かさないのが得策ですが、機械はガンガン変更しています。

プレイヤースキルは状況に応じて臨機応変に繰り出されるものです。インターネット関連のビジネスでは、往々にしてユーザーは流動的であり、極めて細やかな判断の連続が必要になります。それに対応する短期的な動きや技法などがプレイヤースキルに類すると考えられます。

競合が殺到する市場の場合は、プレイヤーには目的遂行までの時間制限が課せられることになりますが、私の想定する市場はそこまでそうではありません。

ということは戦略が素晴らしいのは大事なことです。

ただし先の機械学習で作ったモデルの話ですが、それらは決定的に将来を予見して勝っているのではなく、確率的な意思決定の精度を人間を上回るようにしているのです。だから世界を正確に予測できるわけではないのですが、恐ろしいことに人間はときにそういう妄想に駆られてしまいます。

とはいえ、シミュレーションは大事で、シミュレーションは複雑な世界では完璧に裏切られますが、それでも大事なことです。少なくとも単純な落とし穴に落ちること避けることができます。大体の人はそういう失敗でプレイグラウンドから去ります。

来週はここに重点を置きます。学ぶことを楽しみながらやろうと思っています。

桐島、部活やめてアジアに帰るってよ 今週の進捗#23

(タイトルは釣りです)。ブログに生々しいことを書くのはあまり得策ではないが、これが僕の物事の進め方なので書いてしまいます。書くことで頭が整理されるし、次にやることが明確化されます。その書いたものが人に読まれることで、それを実行するモチベーションが高まります。

いまやっていることは3つあります。

*将来的な資金調達の可能性を模索

*創業メンバーを確保する、あるいは将来的にチームの一員になる人を探すために人に会う

*プロダクトのカイゼン

どれも時間を大きく使うため、この全てに全力投球することはできません。この3つにどう時間を割いていくか、それぞれをどのような手段で進めるか、は南海ホークス(難解)です。多腕バンディット問題よりも難しいはずです。

自分の戦略はこんな感じ。

*VCとエンジェルのところに行くと「宿題」が出てくるので、その「宿題」をこなし、プロジェクトのカイゼンを続けていく。カイゼンを終えたらまたVCとエンジェルに会いに行く

*交渉をしながら材料を揃えていく。材料とは(1)記事数。現状のプロトタイプの記事数は30。検索が僕らのことを意識してくれる水準である100記事まで積み上げる。私の独自メソッドで100記事を検証すれば、プロダクトの将来性を説明できるはずである。(2) グロースハックのストーリー。どうサービスを成長させていくか。僕は収益性よりは企業価値に重きを置く。量よりは質に重きを置く。泥臭いこともかなりやる。(3) これらを実現するメンバー。試行錯誤の末に目標に対してどういう人間が必要かということがわかってきた。

アジアへ向かおう

今週はAnyMindがシリーズBをクローズしました。タイ企業の VGI Global Media も参加しています。このニュースを見て、私のプロジェクトでも海外投資家を受け入れていきたいし、進出先での便宜を図る上でアジアの投資家は欠かせないと考えました。もともと考えていたことですが、カイシャの構成員を国際化し、アジア各国の出身者で構成することにより、将来の彼らの出身国への展開の布石にしておくことが好ましいという考えがより固まりました。日本人だけで現地に赴くよりもまったく物事の速度や相手の信頼が変わってくるはずです。

日本市場は十分なサイズがある一方で、マージナルコストを負わずして収益の拡大を続けていく典型的なテック企業のスタイルが、この市場単体では、うまく効果を示さないでしょう。日本においてはリスクマネーの流通が未発達であり、リスクマネーに占める事業会社の資金の割合が高く、保守的な傾向があります。日本市場でだけ活躍するかというだけのマインドセットでは、スタートアップのゲームは退屈なのです。

このブログには自分の人生を回想するシーンが出てきますが、まず退屈なこと、ミドルリスクローリターンであること、それから、退屈なことが僕は大嫌いなので、退屈なことはやりません。そして新卒でインドネシア5年、インドネシアの政治経済事情は学者をしのいだ僕なのだし、英語も話すし、地域の肌感を掴んでいるので、会社の初期であるいまからアジアのことをにらめ付けていこうと思っています。

スタートアップをどうプレイするか?

以下の文章を読んでみている。頭が混乱したら何度でもここに戻ってこよう。

Want to start a startup? Get funded by Y Combinator.

スタートアップのシード資金調達ガイド(Geoff Ralston)

https://review.foundx.jp/entry/aguidetoseedfundraising

スタートアップ プレイブック

https://review.foundx.jp/entry/startupplaybooksamaltmany_combinator#CEO%E3%81%AE%E4%BB%95%E4%BA%8B

こういう難しい問題をとくときはとにかく致命的な悪手をうたないことが重要です。ゲームを続けさえすれば、遅かれ早かれ問題は解くことができるはずです。

運動

今週は水泳に避ける時間が減り、2500㍍泳いだだけ。泳ぐ速度を高速化している。68㌔歩いた。

キャッシュフローのおもひで 今週の進捗#22

ええ、まあ、なんというか疲労の蓄積を感じるのでしっかり休もうとしていますが、週一の出来事を記述して翌週の戦略を練る習慣にはそれなりの意義があるので今日も書いています。

資金調達に絡んで将来に渡る予測ベースの損益計算書を書いてみていますが、これがなかなか検討に検討を重ねると将棋のようにどんどん条件分岐をしていくので、大変なのでした。もちろん将来の予測はそうそうできるものではありませんから、ざっくりとしたものにとどめておこうと思います。シミュレーションをしていることは本当に重要なことなのであります。

とはいえ、「財務3表」についてはしっかりやろうと思います。というのも、調査のときに Finacial Result などを読むことはあったのですが、実務として扱うというのは初めてです。「批評家」の立場から「実務家」の立場へと変わってきているのを実感します。ここらへんは穴が空いていると簡単に会社が死んでしまいますから、しっかりと押さえておかないといけません。

財務3表のひとつであるキャッシュフロー計算書については本当に面白い思い出があります。僕が中学生のときにキャッシュフローの概念を物語風に解説してくれるナイスな本である『ザ・ゴール』に出会いました。母親が読んでいたのを読んだのか何故か潤沢に持っていた図書券で買ったのかはなんだのかは忘れましたが、すぐさま僕はこの本に夢中になりました。従来型の会計手法だと、在庫を積み上げていってもそれが売上のようになってしまいますが、この84年に出版された本はキャッシュフローに注目し、現在では当たり前となっている手法が提唱されています。

こういう感じの読書は子供ころよくしていました。多分最初は大河ドラマの『秀吉』が面白くて、原作の堺屋太一の『秀吉』を読みました。商売人と武将というふたつのあり方をもつ彼の凄さを知って感動し、ビジネス系の読書がスタートしたんだと思うんです。

高校生になった頃には日本版ネットバブルが起きてました。僕は『マーケットの魔術師』とかいうやつとか、大前研一の本とか、株式投資関連の雑誌とかを読んでまして、割と自由な高校だったので、机の上にそれらを積み重ねておいたら、担任の生物教師が僕とは名指ししないまま「金のことを考えている人はなんて浅ましいものだ」とクラス全員の前で説教してきました。

僕は当時すでにとんでもない天の邪鬼ではあったものの素直さを同居させている少年だったので、それを真に受けて一度それを懐にしまいこんで、学校の図書館の本を読んで足りない知識を足していこうとしました。図書館の司書さんは左寄りの方が多い印象ですが、僕の学校の司書さんもたぶんそれで、その左寄りの方が集めた書籍を読んでいると、「お金を巡る考えというのはなんとも浅ましいものだ」とじわじわと洗脳されていきました。そして十年以上たった今ぼくはスタートアップをしています。めぐり合わせとは本当に面白いものですね。

それで、今週したことはまあいろんな人に会うことです。いろんな人に会うことで、これから何をするべきかについてどんどん知識を得ることができましたし、自分のポジションもどんどん変化していくのを感じました。人と話すことは本当に良いことです。

某社オフィスを訪問してこの人が通りかかって少し話す機会がありました。とても感動したのですがいきなりすごい人に会ったので緊張しすぎて「すごいですね!」とすら言えませんでした。なんか自分のシャイさが悲しくなりました。

いずれにしても、逐次的に戦略を変化させ使うべくプレイヤースキルを選択する、とてもおもしろいゲームを僕はやっています。能力開発のひとつのかぎは楽しんでいることなので、来週以降も楽しんでいきたいです。疲れたら休みましょう。はい休みます。

運動と体調

今週は営業マン的だったので84キロ歩いた。4000㍍泳いだ。花粉症がかなり深刻化している。マクドナルドは一食程度しか食べていない。

- 作者: エリヤフ・ゴールドラット,三本木亮

- 出版社/メーカー: ダイヤモンド社

- 発売日: 2001/05/18

- メディア: ペーパーバック

- 購入: 32人 クリック: 373回

- この商品を含むブログ (391件) を見る

竹中直人主演 大河ドラマ 秀吉 完全版 DVD-BOX2 全6枚【NHKスクエア限定商品】

- 出版社/メーカー: NHKエンタープライズ

- 発売日: 2017

- メディア: DVD

- この商品を含むブログを見る

”独善的な妄想にひたる創業者” 今週の進捗#21

法務、会計、コーポレート・ファイナンス、資本市場などをめぐる学習もある程度の段階に到達しました。今週で一区切りにして、これ以降は専門家の力を借りればいいと思います。最初のうちは「なんでこんなことまで学習しないといけないんだ!」という感じでしたが、途中からは「なかなか面白いじゃん」となり、「これはなんか非効率。絶対に改善できる」みたいなことも考えるようになりました。すべてのことに言えますが、実務は机上で学んだことよりもワイルドで不合理なものです。それはこれから資金調達をすればわかることです。

来週以降、進めていくことは2つあります。ひとつは投資家への売り込みを開始することです。月曜日からロードショーの仕込みを始めようと思っています。

もうひとつはチーム構築です。繰り返しますが現状は1人でコンテンツ、開発、ビジネス開発、マーケティング等をしており、あからさまに自分がボトルネックになっているのを実感しています。僕は明確な計画を完成させました。これを遂行すれば大成功というあま~い話ではなく、後々線の引き直しが求められるのが想定できますが、最初に線を引いて、シミュレーションを入らせていることが大事なのです。

「経済紙のNetflix」のプロトタイプと事業計画書。チーム構築と資金調達の最中。お茶、ランチ等は @taxiyoshida にDM。エンジニアと編集者、記者を募集。

— Yoshi 吉田拓史 (@taxiyoshida) 2019年3月9日

Webのプロトタイプhttps://t.co/KiOtLeq5ll

アプリのプロトタイプhttps://t.co/pUXxWnp9QU

事業計画書(簡易版)https://t.co/AFaJvemnYw pic.twitter.com/AkJRwdPzk9

エンジェル投資家

ジェイソン・カラカニスのエンジェル投資家の本が最高でした。エンジェル投資家の実務から創業者がどのような心構えで物事を進めていけばいいか、どうやって投資家と共通の利点を構築すればいいか、を推測することができました。

リターンの大半を稼ぎ出すのは、独善的な妄想にひたるわがままで付き合いにくい起業家たちが多いそうです。他の人が敬遠するような「ワイルドカード」こそ大きなリターンを生む創業者だといいます。恥ずかしいけど多分僕はそれなんです。この日本という国に生まれてはや数十年、一度も日本人的な横並びの習慣に馴染んだことがなく、平均的な人間から不思議がられ、敬遠され、ときに攻撃されてきました。海外で外国人という立場で生きていくことが心地よくて、日本人村とは一定の距離を置き続けました。

この axion のビジョンは"独善的な妄想"そのものです。

同書に出現する以下の質問にはこの本を読む前から準備ができていました。本気を出すと呆れ返るほどのロングストーリーを聞かせることができます。

▼創業者に尋ねるべき4つの質問

- あなたは今どんな仕事をしていますか?

- あなたはなぜこれをやっているのですか?

- なぜ今なのか?

- あなたの不当なまでの優位性は何か?

このエンジェル投資家と戦略的関係を築くことが重要だと考えています。

コーポレートベンチャーキャピタル

あとはスタートアップの資本政策に欠かせない存在であるCVCについても数冊本を読んでみました。中央経済社はいい出版社だなあと思いました。大企業中心社会で新陳代謝が起きない日本では、CVCはとても重要な存在になると僕は見ています(というかすでにそうかも知れません)。日本企業はたくさんのキャッシュを溜め込んではいるものの、その使いみちを持っていません。超勝手な妄想をすると、彼らはマルクス主義に傾倒する社会主義者であり、資本主義のプレイブックをもっていないのかもしれません。

CVCは彼らが苦しむ硬直化した組織の外におけるR&D、新規事業投資の重要な手段です。同時に既存事業とシナジーがあったりあるいはそれをリプレイスするビジネスへの投資手段でもあります。イノベーターのジレンマは実証経済学が実証しており、日本企業はその典型的な例であるのです。表紙の絵をしっかりみてくださいね。

このCVCと戦略的関係を築くことは近い将来とても重要になってくるはずです。

Reference

エンジェル投資家 リスクを大胆に取り巨額のリターンを得る人は何を見抜くのか

- 作者: ジェイソン・カラカニス,孫泰蔵(序文),滑川海彦、高橋信夫

- 出版社/メーカー: 日経BP社

- 発売日: 2018/07/12

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (1件) を見る

CVC コーポレートベンチャーキャピタル――グローバルビジネスを勝ち抜く新たな経営戦略

- 作者: アンドリュー・ロマンス,増島雅和,松本守祥

- 出版社/メーカー: ダイヤモンド社

- 発売日: 2017/10/05

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログを見る

採用と資金調達のジレンマとその解き方 今週の進捗#20

今週も先週に引き続きファイナンスと法務について調べました。基本的なプレイブックについては頭の中に入ってきたと思います。中期、後期のラウンドまでのキャップテーブルのイメージとそれに伴うプロダクト/ビジネス開発の進捗の感じもわかってきました。

株式会社設立、資本構成、株数、生株(common stock)の分与、ストックオプションの発行についておおまかなプランができました。しかし、まだある程度知識が足りていない気がしますから、来週もやっていこうと思います。資本政策や法務のなかには不可逆なものが含まれています。

来週の途中からは、自分がいままでに達成したことを整理し、次に調達する資金でどんな投資をして何を達成するのか、次の次の調達はいつに設定するのかを明確にしたいと思います。以下の事業計画書は公開してありますが、実際にロングバージョンのものが存在します。今後の役職員のためにも、資本政策の大まかなプランとプロダクトとビジネスの開発のプランも並行して計画し、付け足そうと思っています。

英語版 https://drive.google.com/open?id=1njrKU_oRaCSc2sgj5w9XFkXmXfe9zWNa

日本語版 https://drive.google.com/open?id=1t-gHwMJnxYrybdq3pFeOJLETCUdgsboS

上記のことが整ったら資金調達活動とネットワークキング、仲間探しに移行したいと思います。一人の限られた時間を効率良く使わなくてはいけないためネットワーキングなどの時間を完全にカットせざるをえないまま、いままでやってきています。この進捗報告で仲間探しをするぞと宣言したりしていますが、実際のところは開発したり、学習したりすることに時間を全投入していて、手が伸びていません。3月2週目くらいから本格的に手が伸ばしたいと思っています。

採用と資金調達のジレンマ

僕が最近悩んでいるのは、①お金を集めてから人を集めるか②人を集めてからお金を集めるか―の二択をどう選択するかです。①のように先にお金を集めたほうが「信用力」がつくのでいい採用ができる可能性がありますが、一人で交渉すると投資家がディスカウントを要望し株の希薄化が進む可能性があります。②のように人を先に集める場合は信用力がないので良い採用ができない可能性がありますが、人が揃っている方が投資家はチームを評価し、よりいい株価を付ける可能性があります。最高シナリオは、最高のチームを集めて最高の値段で株を売ることです。

この問題への自分の解法は両方を同時にすすめることです。採用と資金調達はともに最終的な決定をくださなければ、そのプロセスから離脱が効きます。だから両方の交渉を同時多数の状況でおこなうことですべての方面に対しての交渉力が上がっていく可能性があります。ひとつ留意すべきは、他のプレイヤーの共謀です。共謀が起きていて不利な取引に持ち込まされそうだと判断したら、真っ先に離脱すべきです。こういう戦略への対抗策としては、僕は交渉を進めながら、同時にソフトウェア開発、マーケティングを継続していくことです。これで長期的には交渉力が増していきます。

この戦略にはダウンサイドがあります。それは時間を失いうることです。相手にゲーム理論の素養があれば、交渉はすぐに決着するのでしょうが、そんなことはこの世界線では期待できません。仮に自分が取り組んでいるのが、同じビジネスモデルに100社が集中する競争環境だとしたら、この戦略はとれないでしょう。でも僕がやっていることはそうでもないのです。そして、メディア事業は当初は多量の赤字を計上します。アーリーステージで希薄化が進むとそのままリビングデッドになってしまいます。

運動

2850㍍泳いだ、51㌔歩いた。食生活を野菜と果物を多いものに変えていきたい。マクドナルドを食べる回数を減らしていきたい。

採用のときに読むべき書籍、ブログのメモ

スタートアップが最初の資金調達以降最初にやることは採用だと思います。ここでは僕が幸運にも目標とする資金を集められたときに読むべき書籍、ブログをリストアップしておきました。すべて一度から二度読んだのですが、実務やりながらもう一度読もうと思います。最近あまりにも記憶喪失がひどいので書いて残しておきました。

書籍

ブログ

より少ない時間でエンジニアを採用する (Sequoia Capital)

リファラル採用で社員紹介率を3倍にする方法 (Sequoia Capital)

エンジニアに入社してもらえるように説得する方法 (Harj Taggar)

どうやって最初のエンジニアを雇うのか? (Harj Taggar)

スタートアップの採用での典型的な失敗事例と対策を教えてもらったよ!!

株式会社ミラティブ_採用候補者様への手紙 / mirrativ-letter

課題

初期参画者への株式の譲渡時に、毎年25%のベスティングと、議席権を創業者に無期限で譲渡する(あるいは委託する)株主間契約を結ばないといけなくなります。これは法律家に相談しましょう。